Esta semana por mi sala han pasado economistas, dueños de fondos de inversión, mis jefes y editores.

En el mismo sofá donde se han sentado amigos que me han contado sus desamores, donde hemos llorado, reído y nos hemos enternecido, han venido a parar las personas que rodean mi labor como reportera.

El trayecto en el metro, los veinte minutos donde me miraba en los ojos de los demás e imaginaba si ellos, también, tuvieron un largo día, fue reemplazado por un gesto rápido y robótico: cerrar el portátil.

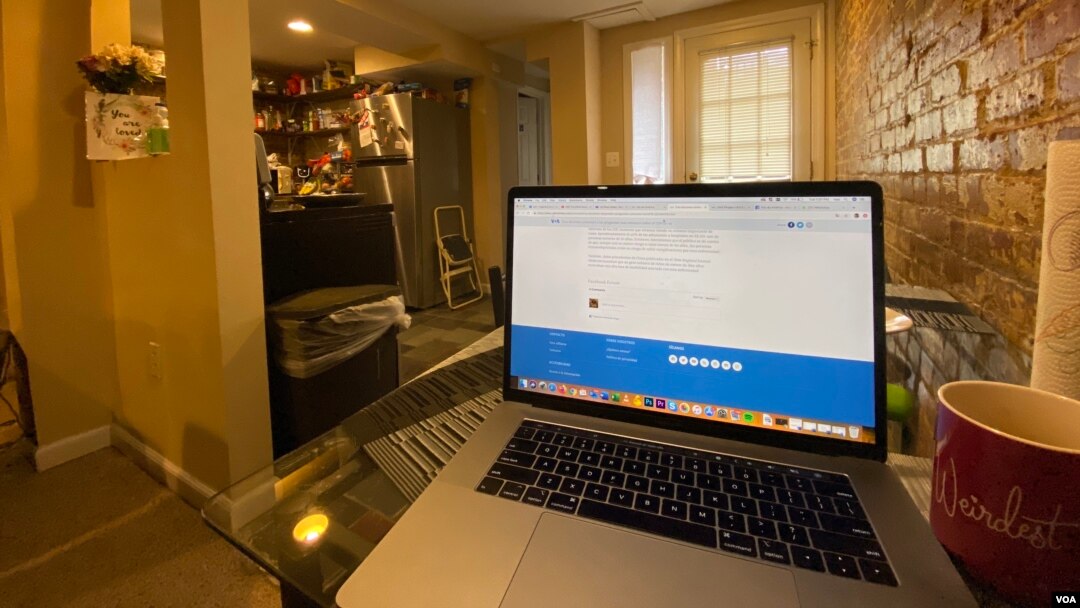

Donde antes veía, como proyectadas, las bolsas de valores desplomándose o al presidente Trump asegurando que todo va a estar bien, queda el muro de ladrillo que separa mi apartamento del vecino.

Para mi compañera de casa, soy su fuente de noticias. Y no hay mucho más que contar aparte de lo que llena periódicos, tuits y las voces de los presentadores.

Hacemos la cena. Mi hermana dice que hoy quiere probar a cocinar papas fritas. Está viviendo aquí ahora, al menos esto se pasa en familia.

La sala de redacción pasó a ser un chat y los chistes que antes vociferábamos de una esquina a otra son memes reciclados. Nos escribimos entre los compañeros al final del día, a ver cómo ha ido y la historia es similar. Como escribió uno de mis colegas, contrario a la sabiduría popular, nos trajimos el trabajo a la casa.

Al menos podemos, no como tantos otros, en todas partes del mundo, que esta epidemia dejó a la deriva. Lo hemos mostrado en reportajes en Colombia, Estados Unidos o Venezuela.

Tuvimos que armar una mesa en el apartamento que ahora sirve de consultorio psicológico, aula de clases y redacción.

Al menos, insisto, podemos.

Your browser doesn’t support HTML5

Así se trabaja desde la casa

También lea Los beneficios y desafíos del teletrabajo en época de coronavirus